楷书、行书和草书

文章作者:美育在线 查看次数:3951 发表时间:2020-12-05 11:46

自汉末以来,人们使用楷书、行书和草书,创造了辉煌灿烂的书法艺术,形成了一座又一座笔墨艺术的高峰。

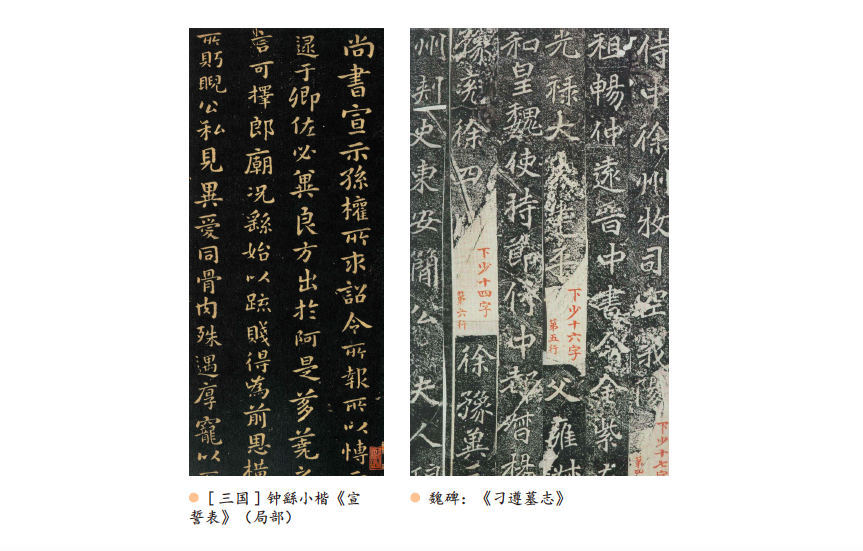

魏晋至唐代是楷书的黄金时代。三国时期魏国的钟繇,是历史上第一位以小楷成名的书法家,后人称他为“楷书之祖”。北魏时期出现了大量的楷书石刻,锋利的刀刻痕迹展示了雄强的气魄,被后世称作“魏碑”。

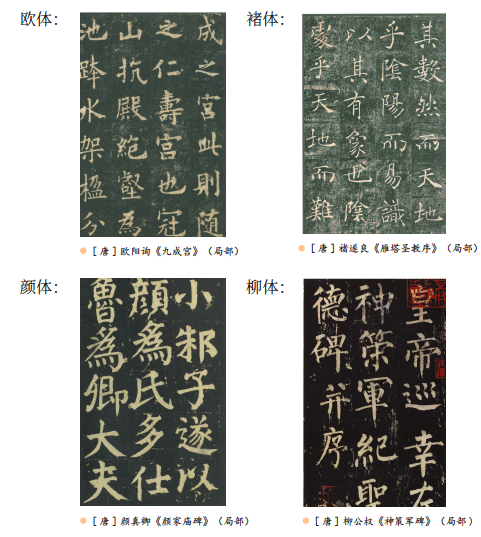

“唐楷”更是达到了楷书的巅峰。欧阳询的“欧体”,褚遂良的“褚体”,颜真卿的“颜体”,柳公权的“柳体”,分别以工整、灵动、浑厚、刚劲的特点,成为中国书法艺术的经典风格。

从魏晋开始,行书一直是书法艺术最重要的角色之一,名家辈出,代代相传。

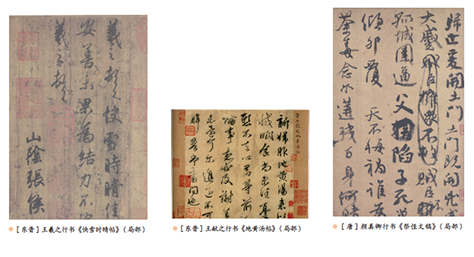

东晋的王羲之,是影响最为广泛的书法家,被尊称为“书圣”。他的行书,飘逸潇洒,一直是后世学习的楷模。他的儿子王献之,和他并称为“二王”,也享有崇高的地位。

唐代的颜真卿也擅长行书,跟他的楷书一样,虽然不追求工整、潇洒,但自有一股磅礴的气势。

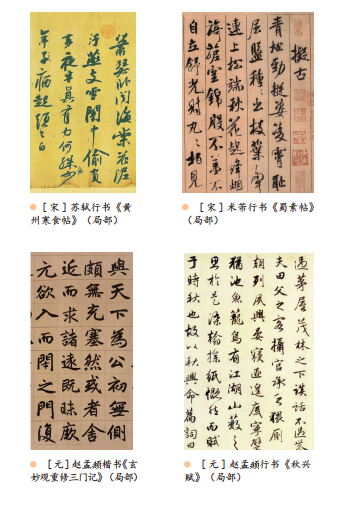

宋代的苏轼特别喜欢颜真卿的书法,深受其影响,以横向开张的独特体势,在行书上取得了杰出的成就。同时代的米芾,继承了“二王”的优点,形成了流利矫健的个人风格。元代的赵孟,试图把晋、唐、宋三代的风格加以融合,创造了稳健而不失流畅的“赵体”。

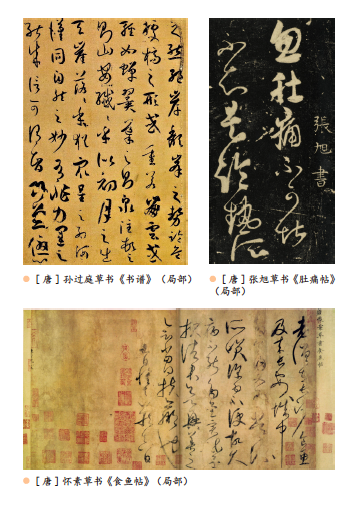

草书不容易辨认,但很有利于书法家发挥创造性。唐代的孙过庭,继承了东晋王羲之的草书风格,书写了著名的《书谱》。唐代的张旭和怀素,进一步开拓了草书的表现力,使自己的作品呈现出疾风暴雨、飞扬跳荡的神采,后人把他们的草书称为“狂草”。