契诃夫与梅里霍沃

文章作者:美育在线 查看次数:1410 发表时间:2020-12-01 14:15

契诃夫是19世纪俄国伟大的小说家和戏剧家。

契诃夫一生热爱自然、亲近自然,和自然息息相通,他认为,“艺术家的全部精力应该贯注于两种力量:人和自然”。在创作中,他常常把自然作为自己的灵感之源;他的文字洋溢着对大自然的热爱,以及对纯洁、善良的人性的向往。

契诃夫曾在俄国南方草原地区度过了他的少年时代。在压抑苦难的童年,港口、草原滋养了小契诃夫的心田,给了这个缺少快乐的孩子短暂却难忘的幸福和自由。俄国中部的自然风光具有一种非同寻常的美。契诃夫的妹妹玛丽娅回忆那段生活时说:“我们几乎每天都结伴到城郊的林地里游玩,高高兴兴,有说有笑,也常去新耶路撒冷修道院,那里有许多古迹。契诃夫非常喜欢钓鱼,他在伊斯特拉河边守着钓竿,一坐就是几个小时。”

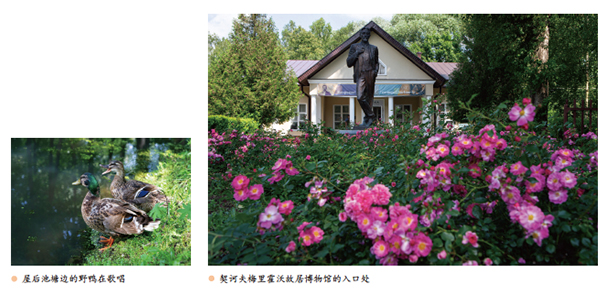

1892年,契诃夫一家从原来租住的地方搬到梅里霍沃庄园。据说这个庄园其实是莫斯科乡间的一处农庄,不过周围有着开阔的土地、农田和草地。特别是主屋有个大书房,大书房有三扇大窗户,从此契诃夫可以在此享受阳光、观望花园、创作小说,所有这一切让他感到满足,感到别无所求。他在梅里霍沃动手建造自己的花园,像一个真正的园丁那样培植土壤、种植花木。他建造花园不是为了享用瓜果蔬菜,而是为了亲近自然,守护本心,体悟大自然的变化。他沉醉于春去秋来、四季更迭。他像斟酌小说的词句那样把握水分、土壤和阳光的互动与平衡。

契诃夫对这片土地上的一切都充满了兴趣,他带领全家修葺房屋,油漆地板,种植树木花卉,建起果园和菜地;他播种花籽,移栽花苗,嫁接花木。春天来的时候,他忙于鳞茎植物和三叶草的种植,还从附近农民那里买来了刚孵出的小鸡和小鹅,养在花园中。他在小小的花园里感受着自然万物的生长,感受着生命的馈赠和造化的恩赐,感受着人与万物共有一个世界。他梦想自己的花园里生长出世上的奇珍异卉。他特别喜欢苹果树和樱桃树。家人回忆说,每当他望着粉白色的苹果花时,眼中便流露出温存和幸福。搬入梅里霍沃的契诃夫,每天会花很多时间在花园里散步,他对于花园的精心程度完全不亚于父亲对孩子。契诃夫负责花园的规划和树木花卉的种植;父亲巴维尔也是从早忙到晚,协助儿子整理院子,清扫花园的小路;菜园由妹妹玛丽娅和弟弟米哈伊尔照看,从契诃夫书房的窗户望出去就可以看见这片菜园。

若干年后,我们阅读卡尔维诺笔下的那些生活在城市底层的人物,就会发现他们有一双“不适合城市生活”的眼睛,他们眼中看到的是候鸟归来,是公园长椅上空的漫天繁星,是风携来的孢子在城市的中心顶起的泥土。契诃夫看到的,是19世纪的大多数人所看不到或者不屑于看到的“自然最伟大的奇迹”。契诃夫是自己花园的园丁,不仅培植着自己的心田,还在文学中培植着良知的土壤。

契诃夫的作品中经常描写花园,无论是苹果园还是樱桃园。花园既是他对生活最美好的遐想和寄托,也是他对生活最平和的信任。花园在春天开花,秋天收获果实,其间包含着不知疲倦的耕耘和劳作,包含着从过去到未来、从贫瘠到富有。在他看来,凡人的幸福,就在于永恒不息地抗拒腐朽和死亡的过程之中,在这个过程中,会拥有对季节、生命和时光最真切的体验。

《荷马史诗》中的英雄奥德修斯,抵御了海妖塞壬的诱惑,拒绝了卡吕普索的挽留,没有留恋永生不死的仙境花园,宁可在海上漂流十年,历经九死一生也要回到那苦难的故园与妻儿团聚,在父亲留下的花园中劳作;花园是薄伽丘笔下伴侣的避难所,他们从危险的瘟疫肆虐之地来到了“一块百花盛开的草地”;弥尔顿综合了天堂和地狱以及各种其他的事物,制造了一个世俗的伊甸园;培根在《说园》中描绘了人间花园的模样,它要有草坪、旷野、篱墙和绿草……无论是奥德修斯、薄伽丘、弥尔顿还是培根,抑或是许多如同契诃夫那样热爱自然的人,他们所向往的不是天国的花园,而是一座属于人的花园,一座可以锻造出真正的人性的花园。

契诃夫在属于自己的土地上倾心奉献。在他看来,最有意义的生活不是收获果实,而是默默无闻地培植土壤。我们很难想象,那只握笔的纤细的手,那只拿手术刀的手,同时也是培植土壤的手。土壤是园丁永远的恋人,那些或坚硬,或松软,或细润,或粗粝的泥土,让他感到亲切而又可靠。通过土壤的质感判断播种的时间,判断什么土质种树,什么土质种花,什么土质种草药,他熟悉土性犹如熟悉病理。

契诃夫在园艺中悟出了一个基本的道德准则:人所要给予这个世界的应该超出他的索取。

园丁对土地的给予超出索取,他的姿态是谦逊的。因为他懂得,最终是时间造就了玫瑰和花园,有些树木没有五年十年是显不出茂盛的,有些花卉没有两年三年是不会开花的,因此,我们必须学会敬畏自然的规律。园丁是大地上的造物主,作家是形象世界的造物主,他们都应该致力于人的德行、精神与心智的培养。花园安放了契诃夫的心,他的文学创造和日常劳动都指向人生的意义。